知らない人から突然相続の通知が来た!詐欺か本物か見極める方法や、注意点は?

これって詐欺なのかな??本物かどうか見極める事ってできるの??

そのため、相続人となってしまった場合に、知らない人から通知が来ることもあるんだよ。

今回の記事では、相続を知らせる通知が来たらどうすれば良いのか、詐欺と見分ける方法について詳しく見ていこう。

自分ではまったく予測していなかったタイミングで「あなたは〇〇さんの相続人の1人になっています。遺産分割の話し合いをしたいのでご連絡ください。」などの通知書が届くことがあります。

あの人の件だな、と勘づくこともありますが、亡くなった人の名前も聞いたことがなく、何のことだかさっぱりわからないといったケースもあるのではないでしょうか。

もしかしたら最近よくある「特殊詐欺」なのではないかと疑ってしまうこともあるでしょう。

しかし、一見関係なさそうな人に相続が発生するケースはしばしばあります。

本記事では

- 「相続を知らせる通知が来るのはどのようなケースか」

- 「相続を知らせる通知を放置するとどうなるのか」

- 「相続する場合、また、放棄する場合はどうしたらよいか」

といった点を解説します。

相続を知らせる通知とは

「あなたが相続人になっています。手続きに協力をお願いします。」といった文書が来る場合、どのような経緯、理由でその通知が発送されたのでしょうか。

人が亡くなると相続が発生しますが、被相続人(亡くなった人)の遺産を分配するには法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)全員での話し合いが必要となります。

これを「遺産分割協議」といいますが、仮に連絡が取れない相続人や協議内容に反対している相続人がいる場合は遺産分割協議そのものが法的効力を持ちません。

そうなると

- 「不動産の名義を変更できない」

- 「金融機関を解約して現金化し、相続人で分配することができない」

のように、困った状況になります。

相続手続きを進めるためには被相続人の戸籍を死亡から出生まで辿る必要がありますが、戸籍収集作業は相続人の1人からでも行うことができます。

そこで、遺産分割を進めたい相続人は「誰が相続人なのか、普段交流のない相続人がどこに住んでいるのか」といった情報を、戸籍と戸籍の附票(住所が記載されているもの)を集めて調査します。

連絡先を知らない他の相続人について住所が判明すると、「遺産分割協議を行いたい」「自分は相続放棄したのであなたの相続分が増えた」など、必要な連絡を行うためにまずは手紙を出すことが通例です。

知らない人から相続通知が来るケース

親子でも兄弟でもない、自分がほとんど認識していなかった相手から相続の通知が来ることもあります。

典型的な例を挙げてみます。

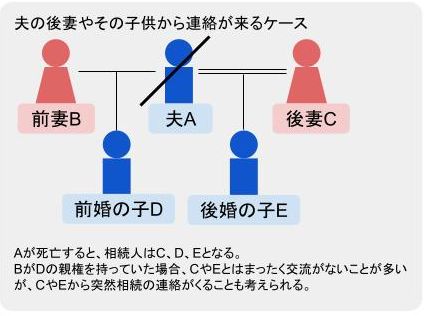

【親が離婚、再婚している場合】

例えば下記のように両親が離婚し、親権を取った母親に子が養育されているケースはよくありますが、多くの場合、前婚の子は父親が再婚しても後妻や後妻の子とはまったく面識がないことでしょう。

それでも、下図の父Aが死亡した際には子Dとの相続関係は切れず相続人になるため、後妻Cやその子から相続手続に協力してほしい旨の連絡が来ることがあります。

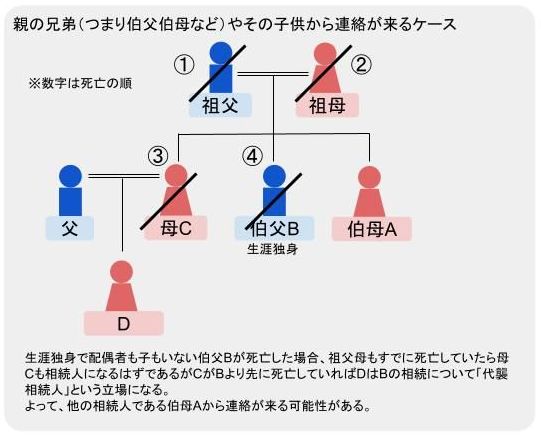

【子がいなかった伯父伯母などより自分の親が先に死亡している場合】

自分の伯父伯母などに子がおらず、その両親(自分から見た祖父母)や自分の親が伯父伯母より先に死亡しているケースです。

下図のような場合、DはBの姪という立場ですが母Cが先に死亡しているため「代襲相続人」として相続権を有しています。

よって、Aから相続に関する連絡が来ることがあります。

(代襲相続は下にしか行かないため、このケースではDの父は相続に関係ありません)

相続通知が届いた時に確認すべきこと

では、上に解説したような「相続に関する通知や協力の依頼」が突然来た場合の注意点を確認しておきましょう。

自分が本当に相続人なのかどうかを調査する

近年、さまざまな手法での詐欺行為が横行しているためやはり警戒心を持っておく必要はあるのですが、よく考えたら心当たりがあるといった場合は他の親族から情報を集めるというという手段もあります。

さらに確実な根拠をもって自分が相続人であることを確かめたい場合には、「相続人としての立場で、相続手続に使用する」という正当理由をもって市役所等で相続関係者の戸籍を収集することができます。

ただ、まず何をどこから集めたらよいのかわからないという人が多いでしょうから、弁護士や司法書士などの専門家に戸籍収集を依頼することをおすすめします。

自分の親の相続人になるような単純な案件なら戸籍収集もそこまで複雑にはなりませんが、前婚、後婚、兄弟相続といった複雑な案件の戸籍収集は、慣れていない人にとっては非常に大変な作業です。

相続の通知に対してすみやかに対処しなければ(下記に解説するように)相手方から調停申立などをされることもあるため、効率良く手続きを進めてくれる専門家の介入をぜひ検討するべきです。

くれぐれも気をつけたいのは、「まず手続きに必要なお金を振り込んでください」など、いきなり金銭の要求をしてくることはあり得ないということです。

遺産分割の話し合いすらしていない状況での「金銭要求」や「過剰な情報開示の要求」は詐欺等犯罪の可能性もあるため、書面を持って弁護士に相談するのがよいでしょう。

相続通知を放置するとどうなるのか

納得のいかない内容になってしまうと、こちらも弁護士を立てなければならなくなり、費用がかかってしまうことが予想されるよ。

色々調べるのも面倒だし、専門家に依頼すると費用がかかるから放置していてもよいのではないか?と考える人もいるでしょうが、何もしないで放置することでかえって手間も費用も余分にかかることがあります。

なぜなら、相手方は何らかの事情で(相続不動産を売却したいなど)すぐ手続きをする必要に迫られて連絡をしているため、通知に対する返信が何もなければ次の手段を講じてくることが通常だからです。

予想される手段として具体的には

- 「弁護士を入れて内容証明を出す」

- 「内容証明に対する返事もなければ家庭裁判所に調停などを申し立てる」

といったことが考えられます。

もし相手方から調停の申し立てをされても無視を続けていると、調停が不成立となり「審判」に移行することとなります。

調停を欠席したこと自体で遺産分割内容が不利になるわけではありませんが、審判に移行すると申立人から提出された書面などをもとに裁判官主導で適切な遺産分割の内容を決められてしまいます。

つまり審判の段階までいっても無視を続けていると、自分が主張したいことを伝える機会もなく、一方的に相手方の主張が通ってしまう可能性もないわけではありません。

さらに、費用の問題もあります。

相手方が弁護士を立てる前に自分たちで円満に話し合いを完了すればお互いに弁護士費用を支出することもなく、複雑ではない案件の場合は非常に短期間で相続を終えることもできます。

しかし、相手方が弁護士を立ててきた場合、自分側だけが本人対応というのは相手の有利に話を進められてしまう可能性も高いため、やはり弁護士を立てざるを得なくなります。

弁護士を立てるとなれば、やはり着手金だけでも数十万円を払うことになり、結果によっては得られた利益に応じた成功報酬がかかってきます。

そうなると、もともとの相続財産がそこまで多額ではなかった場合には、取得できた財産よりも弁護士費用の方が高くつく、つまり総合的に見てマイナスになることもあり得ます。

要するに、相続の内容によっては一時的に煩わしい面はあるものの早めに回答して話し合いを終えてしまった方が経済的精神的負担が軽く済むケースもあるということです。

相続通知が届いた時の対処法

相続を希望するのであれば、その旨を知らせる必要があるし、相続放棄をするならば、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければならないよ。

では、自分が相続人であること自体ははっきりしている場合、通知を出してきた相手方にどのように対処すればよいのでしょうか。

発送元へ連絡する

通知を受けた人がするべき対処としては、相続通知の発送元へ連絡を入れることですが、とりあえず相続関係の一覧図などの開示を求めるということを伝えるとよいでしょう。

さらにその先の対処は、自分が相続したいのか、放棄したいのかでも違ってきます。

相続する場合には

「相続したい」あるいは「相続したいが少し迷っている」人は、最初に相手方に対して「被相続人(亡くなった人)の相続財産の開示」を求めましょう。

(※相続放棄を選択する場合は期限があるため下記の解説を参照してください。)

ただし、通知人から開示された「相続財産目録」以外にも財産があるのかどうか疑わしい場合には、金融機関等に自分が相続人であることを示す戸籍を提示し、相続財産調査をすることもできます。

被相続人とそもそも長い間交流がなかった場合にはどこから調査してよいかわからないかも知れません。

そのような場合、時間、費用、手間をかけてよいのであれば主要都市銀行やゆうちょ銀行などに加え、被相続人の居住地の地元の地方銀行や信用金庫にひととおり照会をかける方法があります。

株取引などがあった可能性があるのであれば、証券会社などについても同様に相続人としての立場で照会をかけます。

また、不動産については、被相続人の居住地や本籍地の市町村の税務課に「名寄台帳」の発行を請求することで調査が可能です。

名寄台帳は被相続人の名義となっていた不動産を一覧にして固定資産税評価額などを記載した書面ですが、固定資産税評価額は実際の市場価格より2~3割程度低いため注意が必要です。

不動産の市場価格を調べたい場合は不動産所在地のエリアにある不動産業者に査定を依頼することをおすすめします。

細かい動産なども含めると、実際にはすべてを調べ尽くすことは不可能ですが、相手方から開示されたもの以外の相続財産が見つかる可能性はあります。

どうしても相手方を信じられない事情がある場合は手間をかけても調査してみる価値はあるのではないでしょうか。

また、プラスの財産だけではなく「負債」についても調査が必要な場合があります。

相続人であることを示す戸籍が揃っていれば「信用情報機関」とよばれる会社(JICC、CIC、全国銀行協会)に対し、被相続人の債務等の情報を開示してもらうことが可能です。

もし相続を承認した場合、プラス財産とセットで負債も相続することになるため、被相続人が借金をしている可能性があると考える場合は調べておく方がよいでしょう。

なお、相続財産が確定できる段階まできたら、自分が主張したい内容についてできれば「内容証明郵便で」他の相続人に送っておくとよいでしょう。

特に、法定相続分(民法で定められた相続分)と異なる分割をするため「相手方に特別受益がある」「自分側に寄与分がある」といった主張をしたい場合は「金額」「主張の根拠」を含めて記載すべきです。

※特別受益・・一部の相続人が、贈与や遺贈によって被相続人から受け取った利益のこと。実際の相続分を決める際には、特別受益の分を加味して相続分を調整することができる仕組み。

※寄与分・・被相続人の財産の維持や増加に貢献した相続人が相続分を多くもらえることができる仕組み。

ただ、特別受益や寄与分には一定の計算式があります。

相続人全員が主張された金額に納得すればそれでもよいのですが、厳密に計算したい場合は弁護士等の専門家を入れることをおすすめします。

相続放棄する場合には

では、被相続人に負債が多いことが判明している、そもそも一切相続に関わりたくないなど様々な事情で最初から相続放棄すると決めている人はどうすればよいのでしょうか。

よく勘違いされているのですが、「法定相続人全員で話し合って、自分は遺産について放棄するという意思表示をした」行為は単なる「遺産分割協議」であって法的な意味での「相続放棄」ではありません。

遺産分割協議でプラス財産を要らないと言ったとしても法定相続人の立場を失うわけではなく、つまり負債については引き継がなければならないのです。

プラス財産、そして負債も含めてすべてを放棄(=相続放棄)したい場合は、「自己のために相続が開始したことを知った時から3カ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、家庭裁判所から受理通知書を受ける」ことが必要です。

ただし、突然相続の通知を受けたため状況が少しもわからず、「まずは財産と負債をひととおり調査してから判断したいので3カ月では間に合わない」と考える人もいるでしょう。

そのような場合は家庭裁判所に対して、(正当な理由を付すことは必要ですが)「期間伸長の申立て」を行うことができます。

伸長することが適切であると家庭裁判所に判断されれば「期間を定めて伸長を許可する審判」がおります。

なお、期間伸長の申立自体も「相続開始を知ってから3カ月以内」に行う必要があることに注意しましょう。

相続放棄の申述、3カ月の期間伸長の申立てなど、比較的短期間のうちに行わなければならないものについては必要な書類の収集などで思いがけずに手間取り、間に合わなくなることがあります。

よって、最初から弁護士や司法書士に依頼して確実に間に合うように手続きをすることを強くおすすめします。

具体的な相続放棄の申立方法や添付書類等については裁判所のウェブサイトに掲載されています。

相続が発生したら弁護士に相談

もし、相続が発生したら「先延ばしにしない」ことがとても大切です。

なぜ放置してはいけないのかというと、いったん起こった相続が放置していて解決することはなく、数年、数十年後にはまた今の相続人が死亡して次の相続が発生し、関係者の人数が増えるからです。

たとえば4人で話し合えば済む問題だったことが、放置した末にその中の1人が亡くなり子供の代になったため6人になり、その後他の相続人も死亡して10人になり・・と、どんどんややこしくなってしまうのです。

要するに延ばせば延ばすほど問題解決は難しく、手間も費用も余計にかかることになり、子孫に負担を強いることとなります。

もし、相続人の今までの関係性を考えて、明らかに話し合いがまとまらないような状況だと感じた場合は一刻も早く弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

相続を知らせる通知が届いたら、無料相談などを利用して、まずは弁護士に相談してみるのがオススメだよ。

- 被相続人が再婚している、被相続人に子供がいなかったなど様々な事情により、生前交流のなかった相手に対して相続の通知が行われることがある。

- 相続の通知を突然受けた場合、無視するべきではなくまず自分が相続人であるかどうかを調査し、その後の対応については相続を承認するか、放棄するかで変わってくる。

- 相続関係の手続きは放置していても解決することはなく、相続放棄のように期限が短いものもあるため、最初から弁護士や司法書士などの専門家に相談することが望ましい。

西岡容子

青山学院大学卒。認定司法書士。

大学卒業後、受験予備校に就職するが、一生通用する国家資格を取得したいと考えるようになり退職。その後一般企業の派遣社員をしながら猛勉強し、司法書士試験に合格。

平成15年より神奈川県の大手司法書士法人に勤務し、広い分野で実務経験を積んだ後、熊本県へ移住し夫婦で司法書士法人西岡合同事務所を設立。

「悩める女性たちのお力になる」をモットーに、温かくもスピーディーな業務対応で、地域住民を中心に依頼者からの信頼を獲得している。

以後15年以上、司法書士として債務整理、相続、不動産を中心に多くの案件を手掛ける。

債務整理の森への寄稿に際しては、その豊富な経験と現場で得た最新の情報を元に、借金問題に悩むユーザーに向け、確かな記事を執筆中。

■略歴

昭和45年 神奈川県横浜市に生まれる

平成5年 青山学院大学卒業

平成14年 司法書士試験合格

平成15年 神奈川県の大手司法書士法人に勤務

平成18年 司法書士西岡合同事務所開設

■登録番号

司法書士登録番号 第470615号

簡易裁判所代理権認定番号 第529087

■所属司法書士会

熊本県司法書士会所属

■注力分野

債務整理

不動産登記

相続

■ご覧のみなさまへのメッセージ

通常、お金のプロである債権者と、一般人である債務者の知識レベルの差は歴然としており、「知らない」ことが圧倒的に不利な結果を招くこともあります。

債務整理の森では、さまざまなポイントから借金問題の解決方法について詳しく、わかりやすく解説することに努めています。

借金問題を法律家に相談する時は、事前に債務者自身が債務整理についてある程度理解しておくことが大切です。

なぜなら大まかにでも知識があれば法律家の話がよく理解できますし、不明な点を手続き開始前に質問することもできます。

法律家に「言われるがまま」ではなく、自分の意思で、納得して手続きに入るためにも当サイトで正しい知識をつけていただけたら幸いです。

最新記事 by 西岡容子 (全て見る)

- 物価が高くなっていますが、生活費の中で返済額の割合がどれくらいになったら債務整理を考えたほうがいいですか? - 2026年1月15日

- 遺品を売却した際に得たお金はどのような扱いになりますか?相続税などの税金に影響はありますか? - 2025年12月17日

- 相続の際に代償分割という方法があると聞きました。この場合、相続税にも影響はありますか? - 2025年11月17日

厳選!おすすめ記事BEST3

-

1

-

債務整理のベストな選択とは?経験談を踏まえて基礎情報から弁護士の選び方まで一挙解説

もし多額の借金を抱えてしまった場合、もしくは借金を返せなくなったと思った場合、誰 ...

-

2

-

債務整理に注力しているおすすめの事務所一覧【徹底調査】

当サイトでは、実際の取材や債務整理の相談を行なった体験談をもとに、おすすめの弁護 ...

-

3

-

債務整理のベストな選択とは?経験談を踏まえて基礎情報から弁護士の選び方まで一挙解説

もし多額の借金を抱えてしまった場合、もしくは借金を返せなくなったと思った場合、誰 ...

-

4

-

任意整理の弁護士費用はどれくらい異なるの?おすすめ事務所を徹底比較

借金に関する相談は、弁護士事務所や司法書士事務所において無料で行なうことができま ...

-

5

-

債務整理のベストな選択とは?経験談を踏まえて基礎情報から弁護士の選び方まで一挙解説

もし多額の借金を抱えてしまった場合、もしくは借金を返せなくなったと思った場合、誰 ...

-

6

-

ひばり法律事務所の評判・口コミを徹底分析 直接取材でわかった依頼するメリット・デメリット

ひばり法律事務所の特長 累計1万件の債務整理対応実績 緊急性に応じて即レスするス ...